一般的に、クラウド勤怠システムを導入して、業務開始時と業務終了時にしっかりと打刻をすれば、労働時間管理は万全に行うことができると考えられています。この考え方自体は、確かに間違っていません。

しかし、未払い残業等のリスクを防止するためには、もう一段階踏み込んだアプローチが必要となります。

それは、そもそも「業務」とは何なのかということの再確認です。

従業員に、「業務開始時」と「業務終了時」に打刻をしてください、とアナウンスするだけでは、人によって、何をもって「業務開始」「業務終了」とするのかの判断が曖昧になってしまいます。その結果として、法的に正しい意味での打刻ができていない、ということにもなりかねません。ですから、会社のほうで、何をもって「業務開始」「業務終了」とするのかを、できるだけ明確に定義し、その考え方を従業員と共有した上で、打刻を行ってもらうようにしなければならないということです。

【業務】の法的解釈とは?

まず、法的な意味での「業務」について確認をしておきましょう。

裁判例や厚生労働省の通達によると、業務時間は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間」と考えられています。

雇用契約により明確に使用者の指揮命令下に入っているとされる所定労働時間内が業務時間になることに疑いはありません。

しかし、所定労働時間の前後には、使用者の指揮命令下に入っているのかが曖昧になってしまっている時間が少なからずあります。

例えば、着替え、朝礼、自主残業、自己啓発などの時間が挙げられるでしょうか。これらのような時間が「業務」に当てはまるのかどうか、本稿では掘り下げて考えてみたいと思います。

【着替え】は法的に業務なのか

製造業の会社では、従業員が出社後、作業服に着替えていることが多いと思います。事務系の仕事の会社においても、女性従業員が出社後に事務服に着替えている会社もあるでしょう。

このような場合、業務開始の打刻をすべきタイミングは、「着替え前」でしょうか?それとも「着替え後」でしょうか?

この点、着替えをするかしないかが任意であれば別ですが、着替えをすることが会社のルールとして定められていたり、着替えをしなければ事実上仕事ができないといった場合は、着替えの時間も含めて「業務」である、というのが法律上の正しい考え方です。

ですから、着替えが必須とされている会社においては、「着替え前」に打刻をすることで、会社と従業員の認識を統一する必要があるということです。

実務上の問題としては、早めに出社をして、余裕を持って着替えをするという従業員がいるという会社も少なくない思いますが、着替え後から業務開始時間までの間が全て労働時間になってしまうというのは確かに不合理ですから、このような場合は、たとえば、着替えが終わった時点で「休憩開始」の打刻(+業務開始時刻に「休憩終了」の打刻)をしてもらうような打刻ルールにすることが考えられます。

あるいは、着替えは通常の労務管理とは分けて、たとえば、常識的に考えて着替えが10分で終わるならば、1日当たり20分(出社時と退社時の2回)の「着替え手当」を固定的な割増賃金として支払うという考え方も一案かもしれません。

【朝礼】は法的に業務なのか

朝礼が所定の始業時刻前に行われていて、朝礼に間に合うように出社をしなければならないこととされている会社もあるでしょう。

このような場合、朝礼が終わってから打刻をするように指示をされていたり、朝礼前に打刻をしたとしても、システム側の設定で、定時に出社したものとして「丸め」られてしまうような勤怠管理になっている会社もあるようです。

朝礼の参加が明確に義務付けられていたり、名目上は任意参加であっても事実上は強制参加に近いものであるならば、法的には「業務」に該当しますので、朝礼開始時に打刻をすることが正しく、「丸め」を行うことも許されません。

早出残業を発生させたくない場合は、朝礼を、所定の業務開始時刻後に行うようにする必要があります。

【自主残業】は法的に業務なのか

従業員の中には、仕事への責任感や成長意欲から、所定の終業時刻に打刻後、自主的に残業を行うという人もいます。こういった自主残業は、それが真に自発的なものであるならば、100%悪とまでは言い切れないのかもしれません。

しかし、このような自主残業も、法的な意味においては、上司が明確に帰宅を指示して、それでもなお帰宅を拒んだというような場合を除き、会社が「黙認」をしたとして、「業務」の扱いになってしまいます。

ですから、本人が自主的に残業をしたいと申し出ていたとしても、強制的に帰宅をさせない限りは、自主残業が終了した時点で打刻をさせざるを得ないということになります。

現実的な対応としては、残業をする必要の有無を上司がしっかりと判断して、なし崩してきな自主残業を認めないようにしっかりと労務管理を行うか、固定残業代を導入して、その範囲内で裁量を与えて残業を行ってもらうという形になるでしょう。

【自己啓発】は法的に業務なのか

会社が命令をして強制参加させた研修は当然「業務」なので、それが定時後の場合は、研修終了時に打刻をする必要があることに疑いはありません。

しかし、新人美容師がカット練習を行いたいとか、新人プログラマーが会社にある専門書を読みたいと言ったように、業務に密接に関係するが、自己啓発的な研修や勉強の場合は、業務として扱うかどうかが微妙な問題となります。

この点、業務かどうかで裁判等になった場合の傾向としては、その知識やスキルが、業務を行う上で不可欠なものであれば業務として認定され、より高いスキルを磨くためのものや、一般教養に近いような内容の場合は、業務ではないとされています。

定時後に、研修や勉強で従業員が会社に残る場合は、どこまでが業務になり、どこからが業務ではないか、各会社の実態に合わせて線引きをし、労使で認識を共有した上で、業務として打刻をするかどうか、ルール化をしておくと良いでしょう。

まとめ|法的な業務を理解し正しく勤怠管理を

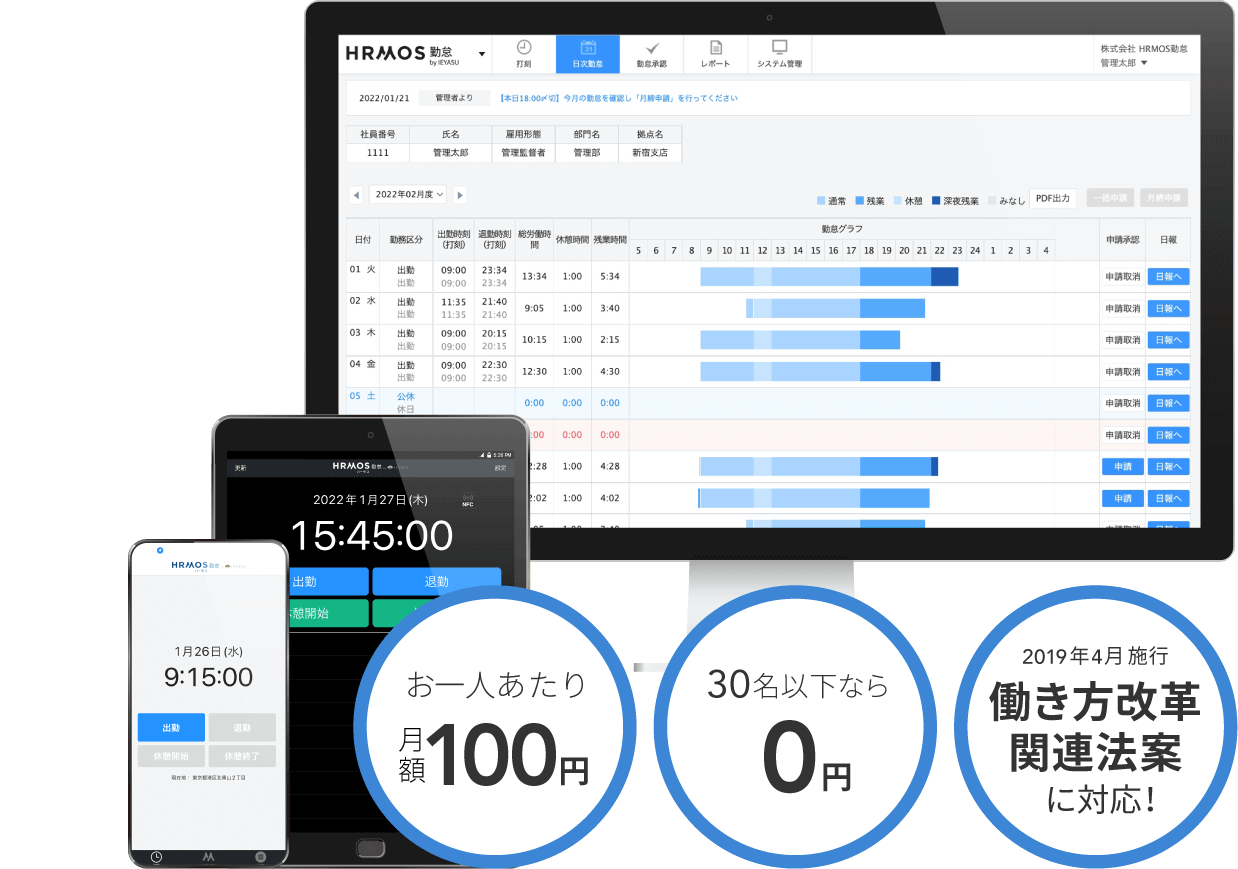

「打刻」や「集計」といった作業はクラウド勤怠システムで大いに効率化することができます。しかし、何をもって「業務開始」「業務終了」とするのかは、各会社が実態に合わせてしっかりと定義し、労使の認識を統一していかなければ、本当の意味で正しい勤怠管理は行えないということに注意をして頂きたいと思います。

220520-150x150.png)