新型コロナウイルスの感染拡大防止を契機として、自宅勤務・リモートワーク制度をスタートした企業は多いのではないでしょうか。同時に、自宅勤務やリモートワークと相性の良い、フレックスタイム制導入の検討も進んでいるようです。本記事では、フレックスタイム制にかかる基礎知識を整理しておきましょう。

目次

フレックスタイム制とは

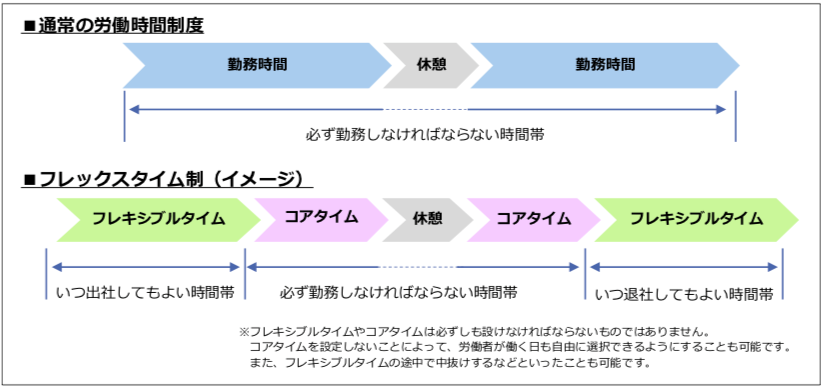

フレックスタイム制とは、あらかじめ一定期間(例えば1か月間)の労働時間の総枠を決めた上で、それぞれの労働日については、業務開始時刻と業務終了時刻を労働者が自由に選ぶことができる、という制度です。

いわゆる一般的な労働契約に基づく業務時間は、例えば「9時から18時まで」といった形で業務開始と業務終了の時刻が契約によって固定されていますが、フレックスタイム制は始業と就業の時刻を労働者の選択に委ねる仕組みになっています。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

そのため、フレックスタイム制では、労働時間の総枠についての考え方と、それぞれの日の労働時間の委ね方がポイントになります。

労働時間の総枠について

まず、労働時間の総枠についての考え方です。

労働時間の総枠を決める一定の期間のことを「清算期間」といい、この期間の中で労働時間をやりくりすることになります。どういうことかというと、「1日8時間」の枠が「1か月176時間」まで広がる(例)、とイメージするとわかりやすいかと思います。通常、1日について8時間を超えた部分は時間外労働として割増賃金の支払いが必要になりますが、フレックスタイム制の場合、総枠に収まっていれば、1日9時間働いたとしても、ただちに割増賃金の支払いが必要となるわけではありません。(逆に、1日7時間しか働かなかったとしても、ただちに早退や欠勤となるわけではありません。)

一般的には「清算期間」は、賃金の計算期間とあわせて「1か月」とすることが多いため、ここでも1か月として話していくことにします。

※2019年4月の法改正により、清算期間の上限が1か月から3か月に伸びました。

この清算期間における総労働時間をどのように決めていくかには、いくつかパターンがあります。(所定労働日を元にしたパターン、暦日を元にしたパターン、毎月一律のパターン、など)

ここでは、所定労働日を元にしたパターンを例に見てみましょう。

その場合、月の所定労働日数(例えば、土日祝日が休みの会社の場合、暦日数から土日祝日の日数を除いた日数)に1日あたりの標準労働時間をかけた時間となります。

| 【例】 清算期間(1か月間)の所定労働日数が22日 1日当たりの標準労働時間が8時間の場合 22日×8時間=176時間(総労働時間) |

このパターンでは、所定労働日数と1日の平均的な標準労働時間から総労働時間を決定し、それを超えた分については時間外の割増手当を支払う、足りない分については(その分働いていないということなので)給与から控除する・繰り越すといった方法をとります。

それ以外の決め方としては、毎月ごとに土日祝日の日数が変わったとしても、ひと月の総労働時間は常に変えず、一定に定めておくパターンがあります。例えば、ひと月ごとの総労働時間を160時間と固定で決めておき、それを超えた時間については時間外扱い、不足した時間分については欠勤・控除・繰越扱い、という考え方です(毎月一律のパターン)。

このほかに暦日数を元にしたパターンもあり、大体この3つのどれかを用います。このようにして総労働時間の枠を定めた上で、それぞれの日に何時間働くかを労働者が決めることになります。

総労働時間と割増賃金の関係

ここで、総労働時間と割増賃金の関係を整理しておきます。

総労働時間は、上記の通り、いくつかのパターンのうちから会社が設定することができますが、下の表の時間数を超えることはできません。労働基準法上、法定労働時間(=法律上の上限)は「1日8時間、週40時間」と定められており、これを清算期間1か月あたりに計算し直したものが下の表です。

超える場合には時間外労働となり、割増賃金(25%以上)の支払い義務が発生します。また、36協定の締結が必要です。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

なお、所定労働時間は労働契約で定められた時間です。これを超えた場合であっても、法定労働時間の範囲内であれば、割増賃金の支払いは必要となりません。

| 【例】 所定労働時間が1日7時間の労働契約のAさん ・1日8時間働いた場合・・・所定時間外労働は1時間、うち法定時間外労働は0時間 ・1日9時間働いた場合・・・所定時間外労働は2時間、うち法定時間外労働は1時間 →25%の割増賃金が発生するのは、法定時間外労働の部分についてです。 |

総労働時間を超えた場合・不足した場合

総労働時間について確認したので、それぞれの日の働き方について説明する前に、実際の労働時間が総労働時間を超えた場合・不足した場合の扱いについてみておきます。

✔︎超えた場合・・・必ずその月のうちに、総労働時間を超えた時間の時間外手当を支払う必要があります。超えた時間分を次の月の総労働時間から差し引く形で埋め合わせることはできない(労働者にとって不利になる)ため、次月以降に繰り越さず、当月中に賃金として割増手当を支払わなければなりません。

✔︎不足した場合・・・不足した時間分を当月の給与から控除(欠勤控除)するか、不足した時間を翌月の労働時間として繰り越すか、の2つの方法があります。

| 【繰り越し例】 当月の実際の労働時間が所定労働時間から10時間不足 次月の本来の所定労働時間が168時間 の場合 次月の総労働時間=168時間+10時間=178時間 |

どちらを選択するかは企業の自由ですが、実務上、不足分については当月内に欠勤控除として処理してしまう方がシンプルかなと思います。給与計算システム等で次月への繰り越しができない場合もありますし、従業員の方に毎月の労働時間を意識させる面でも、当月内に処理すると決めてしまってもよいかと思います。

法律上は、「超えた分は必ずその月に割増賃金として支払う必要がある」、「不足した分は次の月に労働時間を繰り越してもいいし、その月の給与から不足した時間分を控除してもいい」ということになっていることを押さえておきましょう。

ここまでが、「その月の総労働時間の枠組みの中で日々の労働時間をやりくりする」という大枠の考え方になります。次に、1日ごとにどのように働くかについて見ていきます。

コアタイム・フレキシブルタイム

労働者が完全に自由に決められる(まったく働かない日があってもOK)場合を、「フルフレックス」と呼んだりします。逆に、「●時から●時までは必ず働かなければいけない」と決められている場合、その時間を「コアタイム」といいます。

例えば、コアタイムを「毎日10時から15時まで」などと設けておき、その時間は必ず出勤しなければいけないと定めた場合、「10時以前・15時以降に何時間働くか」については、先ほどの総枠内で労働者が自由に選ぶことができます。

.png) 出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」

「フレキシブルタイム」を設けることもできます。この場合、始業と就業の時刻はコアタイムを挟んで労働者が自由に決めることができますが、出社時間帯・退社時間帯を一定の幅におさめるという考え方です。出社・退社時間を完全に自由に決めさせてしまうと、深夜帯に働くといったこともできるため、深夜手当の支払いや労働者の健康面の心配などいった問題が発生しかねません。そのため、「15時以降何時まででも働くことができる」とするのではなく、例えば「15時から21時までの間で退社時刻を選ばせる」といったように幅を持たせることができます。この時間帯の幅を「フレキシブルタイム」と呼びます。

「コアタイム」と「フレキシブルタイム」は、会社によって定めても定めなくても問題ありません。「コアタイム」も「フレキシブルタイム」もない場合は「完全なフレックス(=フルフレックス)」となります。

そのため、実際の運用パターンを大きく次の3つに分けてイメージできます。

- コアタイムを設けないフルフレックス(労働時間の総枠だけを決めておき、各日の労働時間は完全に労働者に委ねる)

- コアタイムを少し短めに設け、その前後に何時間働くかは労働者に委ねる

- コアタイムを少し長めに設け(具体的には、フレキシブルタイムをコアタイム前後数時間程度とし)、始業・就業時刻に少し幅をもたせる(コアタイムがあまりにも長い場合は固定時間制と大差なく、フレックスタイム制の趣旨が損なわれるため、程度問題はあります)

フレックスタイム制を導入するにあたっては、労働者の代表者と会社の代表者間で労使協定を結び、どのような仕組みのフレックスタイム制を導入するかについて合意・周知しておく必要があります。明記しておく必要がある項目としては、

(1)対象となる労働者の範囲(全社員or特定の部署の社員 など)

(2)清算期間

(3)清算期間中の総労働時間

(4)目安となる1日の標準労働時間 (有給休暇を取得した際の賃金計算の目安になります)

(5)コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合、その詳細

などです。

なお「実際の労働時間が総労働時間から不足した場合、給与から不足分を控除する」と定めている場合、従業員が自分の労働時間を総労働時間に近づけるように調整できないと、その分賃金が減ってしまうことになります。始業・就業時間を労働者に委ねるとはいえ、労働時間の管理は会社側の義務でもあります。

会社として「不足時間分を給与から控除しない」という取り決めもできますが(労働者にとって不利ではないため)、労働時間が極端に短い従業員についても不足時間分を控除できなくなってしまう問題がある点には注意が必要です。

また、フレックスタイム制は労働者側に自由(裁量)を与えるものですが、あまりにもフレックスタイム制に適さない従業員(時間管理がルーズである等)については適用を解除する必要性も考えられます。

労使協定の中でフレックスタイム制の適用を解除する基準をあらかじめ設けておくとよいでしょう。例えば、「不足時間が累計で●時間以上になった場合、フレックスタイム制の適用を解除し、固定時間制に戻す」といった形です。

フレックスタイム制の労使協定は原則届出不要

最後になりますが、フレックスタイム制について定める労使協定は、清算期間が1か月以内のものであれば、労働基準監督署へ届け出る必要はありません。フレックスタイム制は原則として労働者に有利なものなので、届け出させて労基署のチェックを受けさせる必要がない、とされているからです。

ただし、「1か月を超える清算期間を定める場合」は、労働者側に自由だけでなく不利益が生じる可能性もあるため、労使協定を労働基準監督署へ届け出る必要があります。

フレックスタイム制でも勤怠管理が重要です

フレックスタイム制は始業と就業の時刻を労働者の選択に委ねる仕組みではありますが、労働時間の管理は会社側の義務であり、フレックスタイム制度を正しく運用するためにも勤怠管理が重要になります。

無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUは、フレックスタイム制の勤怠管理にも対応しており、初期費用・月額費用が0円の完全無料でご利用いただけますので、是非ご活用ください。

本記事は金山社労士noteより転載しています。

【転載記事】フレックスタイム導入前の基礎知識

.pptx-11-150x150.jpg)