6月以降は労働保険年度更新に加え、社会保険算定基礎届の提出に向けた準備も進めていかなければなりません。

算定基礎届は、年度更新同様、手続き自体はさほど複雑ではないものの、年に一度の業務ということでご不安のあるご担当者様も少なくないでしょう。

打刻ファーストでは「労働保険年度更新」に引き続き、「社会保険算定基礎届」についても解説します。基本的なポイントをおさえて、スムーズに手続きを行いましょう。

9月以降、1年間の保険料算定の元となる「算定基礎届」

健康保険や厚生年金保険の保険料は被保険者の「標準報酬月額」を元に算出されますが、「標準報酬月額」決定のタイミングは大きく分けて3つあります。

- まず、被保険者資格を取得した際の届け出の内容によって決められ(資格取得時決定)、

- その後は原則として毎年4月、5月、6月に支払われた報酬の状況によって見直されます(定時決定)

- ただし、報酬に大幅な増減があった場合には、届出により随時見直しが行われます(随時決定)

毎年7月上旬に届け出る「算定基礎届」は、上記②の定時決定の手続きに必要となります。具体的には、7月1日現在で使用する全ての被保険者及び70歳以上被用者(※)に対して4~6月に支払った賃金を届け出ることで、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。

※ただし、以下のいずれかに該当する方については、算定基礎届の対象外となります

- 6月1日以降に資格取得した方

- 6月30日以前に退職した方

- 7月改定の月額変更届を提出する方

- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

算定基礎届の提出期間は例年「7月1~10日」で、2020年度もこの期間内の手続きが必要になります(2020年5月20日現在、提出期間延長のアナウンスなし)。

年金事務所から、6月下旬までに、被保険者(5月中旬頃までに届出された方)の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等が印字された届出用紙が送られます。届いたら放置せず、まずは内容に誤りがないかを確認しましょう。

算定基礎届の書き方 大原則を確認

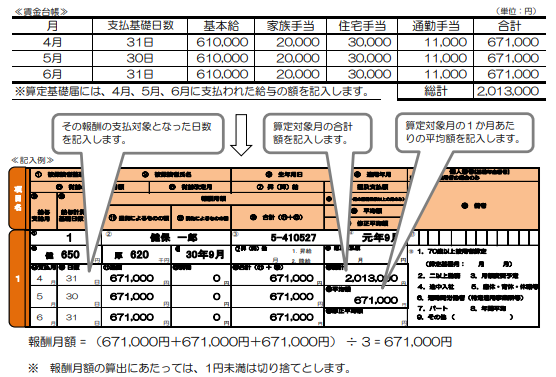

算定基礎届で届け出る事項は、各被保険者に関わる下記の事項です。

- 4月、5月、6月の各月に受けた報酬の支払基礎日数

- 各月に支払われた通貨による報酬および現物支給されたものを通貨に換算した額

- 各月の合計報酬額

- 1ヵ月あたりの平均報酬月額

出典:日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和2年度」

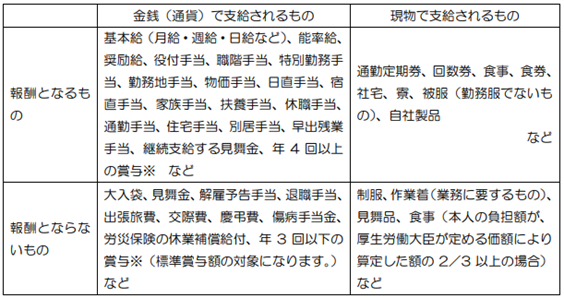

届け出に含めるべき「報酬」の範囲を確認の上、賃金台帳から必要な情報を収集していきましょう。

原則的な方法は、4~6月の賃金を合算して「3」で割った額が「報酬月額」となりますが、

- 支払基礎日数に17日未満の月があるとき

- 休業期間があるとき

- 月の途中で入社したとき

等は、ガイドブックを参考に適切な取り扱いができるようにしましょう。

「短時間就労者」と「短時間労働者」の違い

算定基礎届を作成する上で、ご担当者様にとって混乱しやすいポイントといえば「短時間就労者」と「短時間労働者」の区別でしょう。両者は、大まかに下記の通り捉えておくと分かりやすいと思います。

- 平成28年10月の適用拡大で新たに社会保険の加入対象となったパートタイマー等を「短時間労働者」※1

- 従来から社会保険の適用対象であったパートタイマー等を「短時間就労者」※2

※1 一般社員の所定労働時間および所定労働日数が 4 分の 3 未満で、下記の 5 要件を全て満たす方が該当

- 週の所定労働時間が 20 時間以上あること

- 雇用期間が1年以上見込まれること

- 賃金の月額が8.8万円以上であること

- 学生でないこと

- (任意)特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること

※2 1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である被保険者

2020年度は事務講習会に代え、算定基礎届事務説明動画を公開

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年度は例年行われている集合形式での算定基礎届(定時決定)事務講習会に代え、日本年金機構ウェブサイトで公開する算定基礎届事務説明動画での説明会開催となります。

算定基礎届の準備に取り掛かる前にご視聴いただき、マニュアルと併せて届出作成にご活用ください。

参考:日本年金機構「算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等(令和2年度)」

現状、新型コロナウイルスへの対応に追われる人事労務ご担当者様におかれましては、今年度の労働保険年度更新、社会保険算定基礎届へのご対応について、例年以上に業務負担となるケースもあるかと思います。「自社での対応が難しい」といった場合には、積極的に社労士をご活用いただき、ご相談、代行ご依頼いただくのが得策です。

無料のクラウド勤怠管理システムIEYASUでは、休職者をCSV出力することで一覧にして確認することができ、月次集計データCSVを元に欠勤日数を簡単に抽出することもできます!初期費用・月額費用が0円の完全無料でご利用いただけますので、ぜひ社会保険算定基礎届を準備する際にご活用くださいませ。

.pptx-14-150x150.png)