少子高齢化、平均寿命の伸びに伴い「人生100年時代」が到来しつつある昨今、職業人生の長期化を前提とすると、働く上で必要な知識やスキルの学習・習得は何歳になっても重要な要素となります。一方で、仕事と学びの両立を考える上では、時間的・経済的な制約がついて回ることは言うまでもありません。こうした状況に鑑み、政府はリスキリングやリカレント教育の支援強化策を打ち出しています。今号では、働く人の主体的な学びの支援に役立つ2025年10月新設「教育訓練休暇給付金」制度について理解を深めましょう。

目次

「教育訓練休暇給付金」とは?制度概要を分かりやすく解説

教育訓練休暇給付金は、雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、労働者が賃金の一定割合の支給を受けることができる給付金制度です。本制度により、労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる期間について、生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようになることが目指されます。

以下、2025年1月末日時点で判明している制度概要を確認します。

教育訓練休暇給付金の対象者

対象者は「雇用保険被保険者(解雇予定者除く)」とされ、「教育訓練のための休暇(無給)を取得すること」、「被保険者期間が5年以上あること」かつ原則「休暇開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上あること(※1)」が支給要件となります。ただし、基本手当と同様、疾病・負傷その他省令で定める理由(※2)により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった一般被保険者については、最大で休暇開始前4年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば良いとする算定対象期間の特例が設けられる見込みです。

(※1)休暇開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上あること

当該教育訓練休暇を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月、または賃金の支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月と計算し、これが通算12ヶ月以上あることが必要です。休暇開始日を被保険者でなくなった日とみなして計算した被保険者期間であることから、「みなし被保険者期間」と言います。

(※2)算定対象期間の特例として認められる疾病・負傷その他省令で定める理由

• 事業所の休業

• 出産

• 事業主の命による外国における勤務

• 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用

• 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

教育訓練休暇給付金の対象となる教育訓練の範囲

教育訓練休暇の対象となる教育訓練の内容等、詳細は省令に委任されていますが、現段階では以下の案で検討されています。

〇 事業主が承認する教育訓練であること

・教育訓練休暇は、労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づく休暇であって、被保険者が自発的に

取得を申し出、事業主が承認したものとしてはどうか

・被保険者が教育訓練休暇を申し出るに当たっては、教育訓練休暇期間、教育訓練の目標、教育訓練の内容、

教育訓練の実施機関名を明らかにすることとしてはどうか

〇 実施機関を限定

教育訓練の内容・質について、一定の水準を担保する観点から、原則として、学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校若しくは各種学校又は教育訓練給付の講座指定を受けている法人としてはどうか

教育訓練休暇給付の受給額と受給期間

教育訓練休暇給付の受給額は、離職した場合に支給される基本手当の額と同じとされ、受給日数は被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれかとなります。

受給期間についても基本手当と同様、原則、教育訓練休暇を開始した日から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について支給されることになるようです。ただし、基本手当と同様、当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上教育訓練を受けることができない一般被保険者については、ハローワークに申し出ることで、最大で4年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について支給することとされる見込みです。

なお、基本手当の受給資格に係る被保険者期間を計算する場合において、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがあるときは、休暇開始日前の被保険者期間は除かれます。

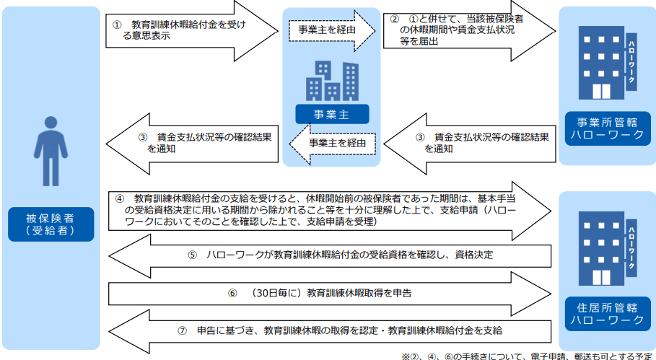

教育訓練休暇給付の申請手続きの流れ

教育訓練休暇給付の具体的な申請イメージは、以下の通り、基本手当の手続きの流れと同様となる見込みです。

以上、図の出典及び参考:厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」

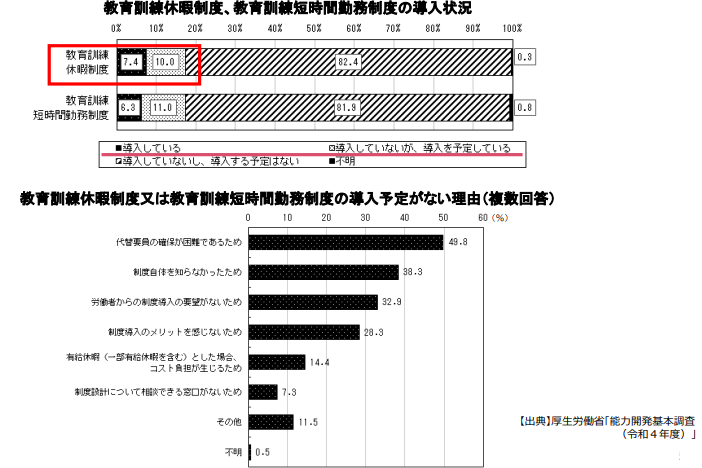

教育訓練休暇給付の支給申請には、就業規則等に「教育訓練休暇制度」の定めが必要

今号では、2025年10月新設「教育訓練休暇給付」の制度概要をご紹介しました。本制度活用にあたり、企業においては在職中の従業員が活用できる教育訓練休暇制度を設け、労働協約や就業規則等に規定する必要があります。厚生労働省が公開している「能力開発基本調査(令和4年度)」によると、教育訓練休暇制度を導入している企業は全体のわずか7.4%となっており、導入予定の割合を除くと、全体の8割超が「導入していないし、導入する予定もない」と回答していることが分かっています。教育訓練休暇制度の導入が進まぬ背景には、代替要員確保の問題や労働者からの希望がないこと等があるようです。

出典:厚生労働省「訓練期間中の生活を支えるための新たな給付や融資制度の創設について(第184回雇用保険部会 資料2)」

現場における実情を無視することはもちろんできませんが、従業員の主体的な学びの支援は、「人材育成・確保」「従業員のモチベーション向上」「業務生産性の向上」「企業イメージの向上」等、企業側のメリットも多く期待できる取り組みです。導入予定の企業を中心に、新たな給付金制度創設を機に、今一度目を向けられてみてはいかがでしょうか?

.pptx-1-2-150x150.jpg)