ご存知の通り、2025年度には4月、10月の2段階で改正育児介護休業法の施行が予定されています。厚生労働省からはようやく法改正の詳細やモデル就業規則等の情報が公開され、これから準備を進めようという企業も多いのではないでしょうか?企業対応として「まず4月施行の内容から」というところでしょうが、10月施行予定の「柔軟な働き方を実現するための措置義務」に関しては、あらかじめ労使間の協議が必要となるため、早めに着手する必要がある点に注意しましょう。

目次

2025年改正育児介護休業法 主な改正項目総復習

まずは、2025年度施行の改正育児介護休業法について、企業が講じるべき措置をざっくり確認しておきましょう。

2025年4月施行

・ 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

・ 育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化

・ 子の看護休暇の取得事由及び対象となる子の範囲の拡大等

・ 育児休業取得状況の公表義務を300人超の企業に拡大

・ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け

・ 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け

2025年10月施行

・ 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け

・ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け

関連記事:「2024年5月31日公布の改正育児・介護休業法|7つの改正点と施行時期を総まとめ」

2025年10月の施行以前に、事前準備が必要な「柔軟な働き方実現措置」とは?

前述の通り、改正項目が盛りだくさんとなる2025年度施行の改正育児介護休業法ですが、10月施行の内容だからといって対応を後回しにするのは得策ではありません。というのも、「柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け」に関しては、措置の導入要件に「過半数労働組合等への意見聴取」がある上、社内規程の改定が必要となることがあるため、相当の時間を要することが予想されるからです。

企業が講じるべき「柔軟な働き方を実現するための措置等」とは?

2025年10月より新たに企業に取り組みが義務付けられる「柔軟な働き方を実現するための措置等」とは、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働ける措置も選べるようにするための措置を指します。具体的には、企業は以下より2つ以上の制度を設け、労働者が1つを選択して利用できるようにしなければなりません。

○ 始業時間等の変更

所定労働時間を変更しないこと(フルタイム勤務ができること)を前提としつつ、

以下のいずれかの措置を講じること

・ 労働基準法に定めるフレックスタイム制

・ 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

○ テレワーク等

所定労働時間を変更しないこと(フルタイム勤務ができること)を前提としつつ、

①1週間の所定労働日数が5日の労働者については、1ヶ月につき10労働日以上

②1週間の所定労働日数が5日以外の労働者については、①の日数を基準として

その1週間の所定労働日数に応じた労働日とする

原則時間単位での実施も認める制度とする

○ 保育施設の設置運営等

「保育施設の設置運営」の他、「その他これに準ずる便宜の供与」として事業主がベビーシッターを手配し、かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することが含まれる

なお、ここでいう「手配」とは、ベビーシッター派遣会社と事業主が契約を締結して労働者からの希望に応じて当該会社に事業主が派遣の依頼を行うことのほか、ベビ-シッター派遣会社と事業主が契約し、労働者が直接当該会社に派遣の依頼をすることも含む

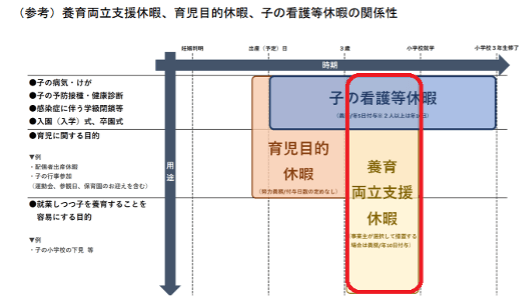

○ 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与

出典:厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和6年 11 月 19 日時点)」

・所定労働時間を変更しないこと(フルタイム勤務ができること)を前提としつつ、3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を付与する

・年に10日以上利用できるものとして、育児介護休業法上努力義務とされている「育児目的休暇」とは

別に設定し、原則時間単位で利用できるようにする必要がある

・取得理由は、就業しつつ子を養育するのに資するものであれば、いかなる目的に利用するかは労働者に

委ねられる

○ 短時間勤務制度

原則として、1日6時間とする措置を設けることとし、指針では併せて以下の措置を講じることが望ましいとされている

・1日の所定労働時間を5時間または7時間とする措置

・1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置

・週休3日とする措置

「柔軟な働き方を実現するための措置等」は労使間のコミュニケーションを前提に決定するのが望ましい

企業が「柔軟な働き方を実現するための措置等」を講じる場合、事業主は事前に労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合)から意見を聴かなければならならないとされています。

もっとも、法律上、この意見聴取は、労使間の合意や労使協定の締結まで求められるものではありません。しかしながら、会社側は現場のニーズを正しく把握した上で適切な措置を講じられるよう、丁寧なコミュニケーションを心がけなければなりません。育児当事者の声に耳を傾けることはもちろん、業務の性質や内容に応じて措置の組み合わせを変える、同一労働同一賃金の観点から正規・非正規にとって妥当といえる措置を検討する等の必要性も出てくるでしょう。そんな時には、労働者側とのコミュニケーションが不可欠です。また、労働者の意向等を十分に検討した上であっても、事業の性質等から労働者側の意見に沿えないケースも生じ得ます。その場合、労働者側への説明が必要となり、やはり丁寧なコミュニケーションが求められます。

2025年10月施行の改正育児介護休業法対応への着手は、ゆとりをもって

労使間のコミュニケーションを前提とするのであれば、相当の時間を想定した取り組みが求められます。また、本措置への対応には、当然のことながら、社内規程の改定も必要となるでしょう。2025年10月に問題なく「柔軟な働き方を実現するための措置等」を講じられるよう、ゆとりをもって着手しましょう。

参考:厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和6年 11 月 19 日時点)」