「勤務間インターバル」は、2019年の働き方改革で事業主の努力義務とされた制度です。同時期に義務化された時間外労働の上限規制が月単位の労働時間管理を担う一方、勤務間インターバルでは日単位で休息時間(インターバル)を設定することで、労働時間・休息時間の切り分けを行おうという制度です。企業における普及率は2023年1月時点でわずか6%にとどまりますが、現在、導入義務化に向けて検討が進められているとのことです。今号では、勤務間インターバル制度の概要を復習すると共に、本制度の今後の動向を確認しましょう。

「勤務間インターバル」はどんな制度?

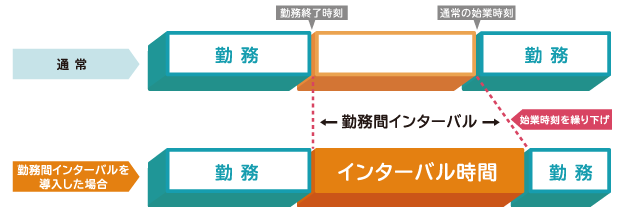

勤務間インターバル制度は、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保する制度です。労働時間等設定改善法(労働時間等の改善に関する特別措置法)改正により、2019年4月1日から導入が事業主の努力義務とされています。

勤務間インターバルの推奨時間は9~11時間>

勤務間インターバルを導入した場合、終業時刻以降翌日の始業時刻までの間に一定の休息時間を設けなければならないことから、「時間外労働に伴う翌日の始業時刻繰り下げ」「ある一定時刻以降の残業、一定時刻以前の早出残業の禁止」等のルールに基づく運用が想定されます。ただし、「時間外労働に伴う翌日の始業時刻繰り下げ」を選択した場合、翌日以降の終業時刻にも繰り下げが生じがちになり、これが続くことで深夜労働等の弊害が生じる可能性があります。よって、時間外労働によりインターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する場合、重複する部分を働いたものとみなす(繰り下げはしない)のが一般的です。

インターバル時間の設定は現場ごとに決められますが、厚生労働省は「9時間~11時間」の設定を推奨しています。

勤務間インターバルの導入には「就業規則への規定」が必要

社内制度として勤務間インターバルを導入する際には、就業規則に規定し、どの従業員にも同じルールで制度を適用できるようにしておかなければなりません。

規定すべき内容は、「休息(インターバル)の時間数」と「インターバル確保のための措置」です。厚生労働省から、就業規則の規定例が公開されているので、参考にしてみてください。「インターバル確保のための措置」に関しては、自社の状況に応じて検討・規定しましょう。

厚生労働省:「勤務間インターバル制度をご活用ください_勤務間インターバル就業規則規定例」

勤務間インターバルの義務化はいつから?

2019年4月の導入努力義務化以降も一向に浸透しない勤務間インターバル制度について、2021年7月の「過労死等の防止のための対策に関する大綱」では、以下の数値目標が掲げられました。

・ 令和7年(2025年)までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする。

・ 令和7年(2025年)年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上とする。

参考:厚生労働省『「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました』

勤務間インターバル制度は、労働者のワーク・ライフ・バランスを確保するための取り組みとしてより広く活用されるべきであるという考えから、厚生労働省の労働基準関係法制研究会は義務化を視野に入れ、検討を進める方針を示しました。ただし、企業に制度導入を求める上では、より導入しやすい形で制度を開始するなど、段階的に実効性を高めていく形が想定されます。具体的には、制度の適用除外とする職種等の設定、勤務間インターバル時間が確保できなかった場合の代替措置、11時間よりも短いインターバルの想定、全面的な施行以前の経過措置等が挙げられます。

企業における勤務間インターバル制度導入義務化の開始時期は未定ですが、引き続き、今後の展開に注目していく必要がありそうです。

参考:厚生労働省「労働基準関係法制研究会 第15回資料_資料1 労働基準関係法制研究会報告書(案)」

.pptx-150x150.png)