新年度の始まりから、早1ヶ月。年度当初こそ張りつめていた気持ちも、ゴールデンウィークを目前に少しずつ緩み始めるこの時期、職場においては従業員のメンタルヘルス不調への対応が必要です。「五月病」という言葉がごく一般的に知られている通り、想像以上に多くの人が春先に心の不調を感じています。職場においては、従業員が健康的に働ける様、積極的に対策を講じてまいりましょう。併せて、今後予定されている従業員50人未満の事業場でのストレスチェック義務化についても確認します。

目次

春先のメンタル不調はなぜ起きる?

新しい年度の始まりということで、比較的ポジティブなイメージのある春先ですが、なぜメンタル不調が生じるのでしょうか?そこには、総じて「環境」の変化が大きく影響しています。気温や気圧といった気候の変化に加え、人事異動・転勤・引っ越し等の生活環境の変化も相まって、自律神経が乱れ、メンタル不調が生じやすくなるのです。

春先のストレスの蓄積が引き金となる「五月病」

生活環境の変化には、気力やモチベーションを高めるといった良い側面がある一方、知らず知らずのうちに精神的な重圧となって心身を疲弊させている可能性もあります。これからゴールデンウィークを迎えますが、連休の間に張りつめていた緊張の糸が切れ、蓄積された疲労が一気に心を蝕むことがありますが、これがいわゆる「五月病」の発症です。

新入社員だけじゃない!管理職も五月病に注意が必要です

「五月病」というと、会社に入りたての新入社員に発症するイメージが強いですが、実は業務に慣れているはずの管理職にも注意が必要です。株式会社MS-Japanが全国の管理部門・士業人材を対象に実施した調査によると、全体の「50.5%」が五月病経験者であること、さらに「10人に1人」がほぼ毎年五月病になると回答しました。五月病の原因としては、全体のおよそ7割が「仕事や職場に関する不満・ストレス」を挙げており、これをさらに深掘りすると「職場の人間関係」「仕事の量・負荷」「責任」等、管理職ならではのストレスが背景となっていることが分かります。「管理職特有の五月病」の存在に、十分に留意する必要がありそうです。

出典:「MS-Japan調べ」

職場のメンタルヘルス対策のポイントを知る

一般的に「五月病なんて一時的なもの」と考えられている節がありますが、メンタルヘルス不調の重症化によって仕事に従事できなくなり、休職や離職へと発展することもあります。従業員の心身の健康を守るためにも、会社として必要な五月病対策に目を向けなければなりません。職場におけるメンタルヘルス対策の検討には、厚生労働省が公開する「事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~」が参考になります。

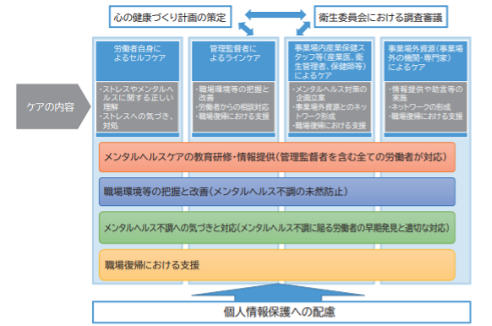

「目的別」「実施主体別」の取り組みを整理して、実態に則したメンタルヘルス対策を

職場におけるメンタルヘルス対策は、「目的別」「実施主体別」のケアに、計画的かつ継続的に取り組むことが重要です。

〇目的別ケアの分類

一次予防:メンタルヘルス不調を未然に防止する取組

二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う取組

三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰の支援等を行う取組

〇実施主体別ケアの分類

セルフケア:労働者自身による取組

ラインによるケア:管理監督者による取組

事業場内産業保健スタッフ等によるケア:産業医や衛生管理者、保健師等による取組

事業場外資源によるケア:事業場外の機関・専門家による取組

出典:厚生労働省「事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集~いきいきと働きやすい職場づくりに向けて~」

職場における目的別ケアの具体事例

一次予防としては、企業としてメンタルヘルス対策に積極的に取り組む旨の周知、職場風土の醸成、従業員への研修実施、ハラスメント対策強化、適切な労務管理、相談窓口の設置等が考えられます。さらに二次予防として、職場内のコミュニケーションの促進、従業員への面談実施、ストレスチェックの導入・実施等を進めます。万が一、従業員がメンタル不調となってしまった際には、三次予防として休職している労働者への精神的なフォローや職場復帰支援プログラムの作成・実施、専門家との連携等が想定されます。

厚生労働省リーフレットでは、「業種・職種の特性に応じた取組のポイント」が紹介されています。実施主体別ケアとして、事業場における具体的な取り組みを検討する際に、参考にされると良いでしょう。

従業員50人未満の事業場でもストレスチェック義務化の流れ!地域産業保健センターとの連携を

現状、従業員数50人以上の事業場では、産業医の選任やストレスチェックの実施が義務化されていることから、従業員のメンタルヘルス対策についても具体的な検討が進みやすいでしょう。一方で、従業員数50人未満の事業場では「ストレスチェックは実施していない」「産業医も選任していない」という実態は決して珍しいものではなく、従業員へのメンタルヘルス対策は頭を悩ませるテーマとなるかもしれません。

2025年度内にも、ストレスチェック義務化に向けた労働安全衛生法改正の予定

しかしながら、産業医専任義務のない小規模事業場においても、ストレスチェックの実施を前向きに検討する必要があります。これには、もちろん従業員に対する安全配慮義務という観点もありますが、今後法改正対応として必要となってくるからです。すでに2024年10月10日開催の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、従業員50人未満の事業場にもストレスチェック制度の義務を拡大する方針が示されています。具体的な義務化の時期については2028年度頃とも言われていますが、対応に早期に目を向けるのが得策です。

参考:厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料_中間とりまとめ案」

従業員50人未満規模の事業場のメンタルヘルス対策には、地域産業保健センターの活用を

産業医選任義務のない50人未満規模の小規模事業場において、従業員のメンタルヘルス対策を進めていく上では、「地域産業保健センター」の活用が推奨されています。地域産業保健センターでは、50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談等の対応をしています。

地域窓口を積極的に活用しながら、御社にできるメンタルヘルス対策を前向きに考えてまいりましょう!

参考:独立行政法人労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」

-5-150x150.png)

-7-150x150.png)