高年齢者雇用確保措置として「継続雇用制度」を導入している企業において、高年齢者雇用安定法の経過措置が終了する2025年4月1日以降も引き続き、対象者を限定する基準で制度運用し続けていないでしょうか?このような場合、既存制度及び就業規則の見直しが必要です。今号では、2025年4月1日以降適用となった高年齢者雇用安定法における「65歳までの雇用確保」の完全義務化について解説しましょう。

目次

2025年4月以降、「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されています

2013年4月1日施行の高年齢者雇用安定法では、定年年齢を65歳未満に定める事業者に対して、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられました。

① 65歳までの定年年齢引き上げ

② 65歳までの継続雇用制度の導入

③ 定年の廃止

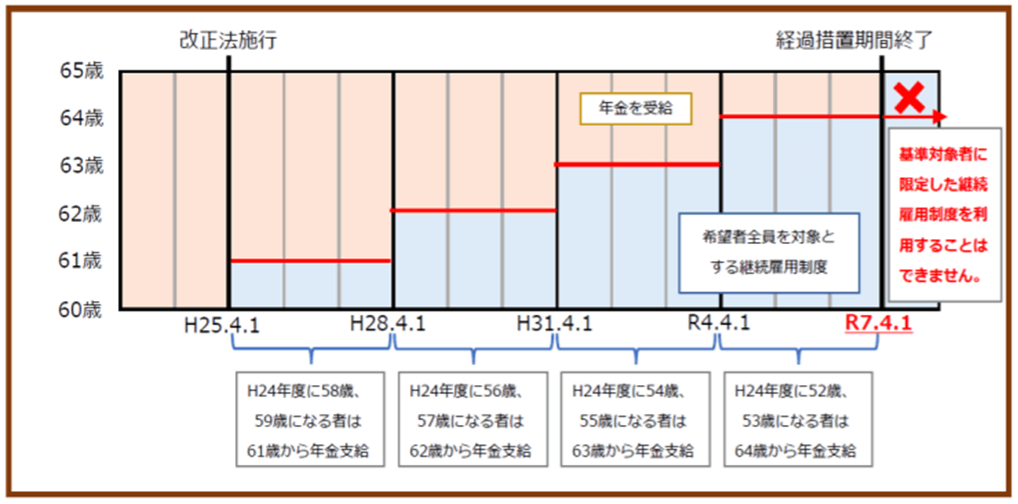

ただし、上記のうち②については、「65歳までの」の部分について経過措置が設けられました。具体的には、2012年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主について、2013年度以降、下図の通り段階的に継続雇用制度の対象者を拡大していく基準を定めることが認められていました。

出典:厚生労働省リーフレット

この経過措置が、2025年3月末日で終了したというわけです。

2025年4月1日以降の高年齢者雇用確保措置とは?何が変わるのか

2025年4月1日以降、高年齢者雇用確保措置として講じるべき措置は、以下の通り、名目上はこれまでと変わりません。

① 65歳までの定年年齢引き上げ

② 65歳までの継続雇用制度の導入

③ 定年の廃止

経過措置終了以前と比較して変わることは、「継続雇用制度」導入の措置を講じていた企業で、これまで前述の経過措置を適用していた企業において、定年後の継続就労を希望する労働者全員に対し、65歳までの雇用機会を確保しなければならなくなったということです。

「65歳定年が義務化された」は誤解です!

ここで注意すべきは、「65歳定年」(もしくは「定年の廃止」)が義務化されたということではない、という点です。「65歳までの継続雇用制度の導入」は、あくまで「希望する労働者」に対する措置です。「労働者を例外なく65歳まで雇用しなければならない」というわけではありません。

また、労働者が希望する場合でも、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等、就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができます。ただし、このようなケースで継続雇用しないことについては、客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められることに留意する必要があります。

継続雇用制度の経過措置終了に伴う企業対応

このたびの継続雇用制度の経過措置終了に伴い、対応が求められるのは以下に該当する企業です。

✓ 高年齢者雇用確保措置として「継続雇用制度の導入」を講じている

✓ 「継続雇用制度の導入」に際し、経過措置を適用していた

対応が必要な企業

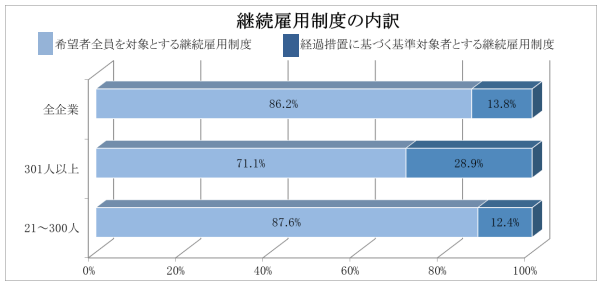

2024年度「高年齢者雇用状況等報告」によると、継続雇用制度の導入企業の割合は全体の7割程と高いですが、経過措置を適用していたケースは全企業の13.8%であったことから、対応が必要な企業は限定的と考えられます。もちろん、すでに2025年4月以降は経過措置が終了していますから、対応済みの企業も多いことでしょう。

出典:厚生労働省「令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します_発表資料」

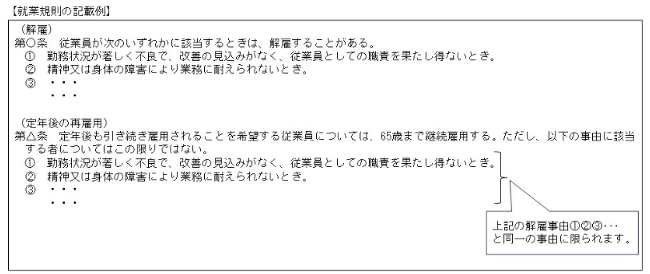

対応有無の確認に、就業規則の見直しを

経過措置終了後に希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が就業規則に定められていない場合、就業規則の変更が必要です。厚生労働省のQ&Aに、就業規則の記載例が掲載されています。継続雇用しないケースにも言及されてり、参考になります。

出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)」

高年齢者雇用確保措置に関する経過措置終了に対応できていますか?

高年齢者を対象とした継続雇用制度の経過措置終了に伴う対応が、未だできていない現場はないでしょうか?未対応の場合、すぐに法改正対応が必要となります。実務上、盲点になりがちなポイントですので、今一度ご確認いただき、必要に応じて労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談ください。