働き方改革を追い風に多様な働き方の実現が目指される中、増加傾向にあるのが「変形労働時間制の導入」です。特殊な労働時間制の導入は、日々の労働時間の柔軟な調整が可能となる一方で、誤運用による労働時間の長時間化、未払い賃金の発生につながることもあるため、注意しなければなりません。今号では「1ヶ月単位の変形労働時間制」に注目し、導入時の注意点を考えてみましょう。

目次

そもそも「1ヶ月単位の変形労働時間制」とは?

労働基準法上、法定労働時間は「1日8時間、週40時間」とされており、原則としてこれを超える労働は時間外労働とされます。この点、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することで、一定の要件を満たすことを条件に、原則的な法定労働時間の枠にとらわれることなく、1ヶ月単位で労働時間を柔軟に調整できるようになります。

1ヶ月単位の変形労働時間制導入のための要件

1ヶ月単位の変形労働時間制は、労使協定または就業規則に所定の事項を定めることで導入できます。締結した労使協定や作成・変更した就業規則は、所轄労働基準監督署への届け出が必要です。

① 対象労働者の範囲

法令上、対象労働者の範囲について制限はありませんが、その範囲は明確に定める必要があります。

例えば、18歳以下の労働者や産前産後の女性労働者、育児・介護中の労働者については適用除外とするケースが見受けられます。

② 対象期間および起算日

対象期間および起算日を、具体的に定める必要があります。

対象期間については「1ヶ月以内の期間に限る」とされており、「1ヶ月」とする例が一般的です。

③ 労働日および労働日ごとの労働時間

1ヶ月単位の変形労働時間制導入に際しては、シフト表や会社カレンダーなどで、②の対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。

実務上、就業規則や労使協定では「各人の勤務日及び勤務時間は、別途、各人ごとに定める勤務シフト表により決定する。」等と記載した上で、1日の所定労働時間、始業・終業時刻及び休憩時間のパターンを明記する方法が考えられます。

単に「労働時間は1日〇時間とする」等とするだけでは不十分です。

④ 労使協定の有効期間

労使協定を締結する場合、有効期間を定める必要があります。

適正な制度運用のためには3年以内が望ましいとされていますが、36協定届同様「1年」としてこまめに見直せるようにしておくケースが多いようです。

1ヶ月単位の変形労働時間制 労働時間の計算方法

シフト作成時の注意点として、対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければならないこと、さらに特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更できない点にご留意いただく必要があります。

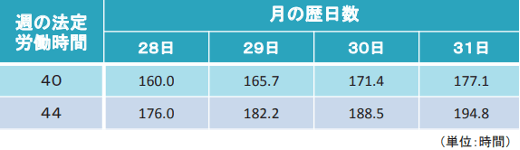

対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定するためには、対象期間中の労働時間を以下の式で計算した上限時間以下としなければなりません。

《1週間の労働時間40時間(特例措置対象事業場は44時間)× 対象期間の暦日数/7》

上記の式から導いた暦日数ごとの法定労働時間の総枠は、以下の通りです。

出典:厚生労働省「1か月単位の変形労働時間制」

「法定労働時間の総枠の範囲内であれば良い」というわけではありません!

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する現場においてしばしば見受けられるのが、「対象期間中の労働時間が上限時間数にさえ収まっていれば問題なし」とするケースです。繰り返しになりますが、実務上、以下の対応ができなければ1ヶ月単位の変形労働時間制を導入したことにはなりませんので、お気を付けください。

・ シフト表や会社カレンダー等で対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める

・ 特定した労働日や労働日ごとの労働時間を任意に変更しない

日々の勤怠管理上、あらゆるメリットが期待できる一方で、細かな導入・運用ルールへの対応が不可欠となる変形労働時間制。これから導入を検討されている場合はもちろん、すでに運用されている現場においても、厚生労働省のリーフレット等で制度設計に関わるポイントを十分に確認されることをお勧めします。変形労働時間制の導入・運用によって複雑化する勤怠管理も、HRMOS勤怠ならストレスなく対応可能です!

関連記事:「【ハーモス勤怠の使い方】1ヶ月単位の変形労働時間制の設定方法 │ HRMOS勤怠」

.pptx-4-150x150.jpg)