2月も中旬にさしかかり、年度末・年度初めに向けた慌ただしさの真っ只中・・・という現場も多いのではないでしょうか?新年度を迎えるにあたり、労務関連では、育児・介護休業法を中心とした改正法対応が必要となりますが、もうひとつ、新年度に改定される「各種社会保険料率」についても忘れずに確認しておきましょう。

目次

2025年度の労災保険料率は前年据え置きの見込み、一方で雇用保険料率は引き下げへ

□ 労災保険料率

各業種の過去3年間の災害発生状況等を考慮して、原則3年ごとに改定されます。直近では2024年度が改定年度に該当し、すでに2026年度まで適用される労災保険料率が決定しています。

業種ごとに異なる労災保険料率について。2025年度版のページは公開されていませんが(2025年2月12日現在)、以下より2024年度版をご確認いただけます(2025年度も変更はありません)。

参考:厚生労働省「令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)」

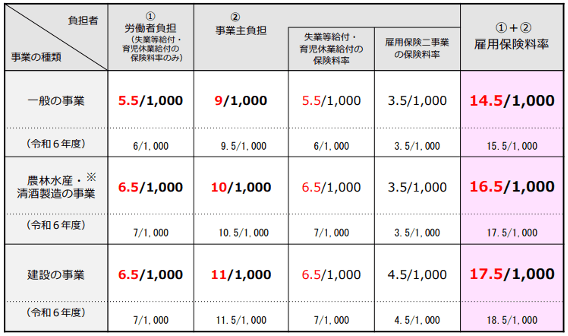

□ 雇用保険料率

雇用保険料率は、前年一年間における失業手当受給者数や労働者の実質賃金、積立金残高等を参考に、毎年見直されています。近年の状況を見ると、2022年度、2023年度と連続して引き上げられていましたが、2025年度は0.1ポイント(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)引き下げが予定されています。

2025年4月1日から2026年3月31日までの雇用保険料率は以下の通りです。

参考:厚生労働省「令和7年度の雇用保険料率について」

厚生年金保険料は2017年9月分以降「18.3%」に固定

厚生年金保険料率は、年金制度改正に基づき2004年から段階的に引き上げられ、2017年9月を最後に引き上げが終了し、以降「18.3%」で固定されています。2025年度も引き続き、「18.3%」が適用されることになります。

2025年3月分(4月納付分)以降の健康保険料率、介護保険料率は改定予定

協会けんぽの健康保険料率は、例年3月分(任意継続被保険者にあっては4月分)より見直しが行われています。2025年3月以降の料率に関しても、協会けんぽの各支部の評議会、全国健康保険協会運営委員会で審議が行われ、その結果、大分県を除く46都道府県で引き上げ・引き下げの予定です。正式発表はまだですが、各都道府県の改定案はご参考URLよりご確認いただけます。

なお、40歳から64歳までの健康保険被保険者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。介護保険料率について、2025年度は全国一律で「1.59」に引き下げられます(2024年度は「1.60」)。

ご参考:

協会けんぽ 第134回全国健康保険協会運営委員会資料

「令和7年度都道府県単位保険料率について(案)」及び「令和7年度介護保険の保険料率について」

いつの給与計算から改定保険料率を適用するの?

各種社会保険料率の改定を踏まえ、改定後の保険料率がいつから適用されるのかを正しく理解しておく必要があります。各保険料率の解説でも触れていますが、改めて適用時期をまとめておきましょう。

労災保険料率・雇用保険料率

労災保険料率・雇用保険料率が改定された場合、「施行日以降、最初に到来する締日により支払われる給与」から適用します。今回、改定雇用保険料率の施行日は2025年4月1日なので、4月1日以降最初に迎える締日の給与計算から新しい保険料率を適用します。

少し分かりづらいですが、具体的に考えてみましょう。

・当月締・当月払の場合

4月10日締、4月25日払の場合・・・4月25日支給の給与から

・当月締・翌月払の場合

4月末日締、5月10日払の場合 ・・・5月10日支給の給与から

※4月10日支給の給与は3月末日締なので、旧保険料の適用となります。

「締日」基準に留意し、適切に処理できる様に準備を進めましょう。

社会保険料率

社会保険料の徴収・納付は、「翌月徴収・翌月納付」が原則。3月分の保険料の納付期限は4月末日(翌月納付)ですから、4月に支給される給与から徴収することになります(翌月徴収)。なお、会社によっては「当月徴収」とするケースもあるようですが、健康保険法上適切な取扱いとは言えませんので、「翌月徴収」に移行されることをお勧めします。

.pptx-3-150x150.png)