2025年4月に施行された改正育児・介護休業法対応は進んでいるでしょうか?今回、改正項目のひとつに盛り込まれた「仕事と介護の両立支援」について、厚生労働省より、現場での対応検討に活用できる「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」が公開されています。現状、仕事と介護の両立支援対応に頭を悩ませている現場においては、ぜひご確認いただき、実務にお役立てください。

目次

2025年4月から事業主に義務付けられた「仕事と介護の両立支援」

2025年4月施行の改正法対応の目的は、「従業員の介護離職防止」です。少子高齢化が進展する今日において、家族の介護・看護のために離職する介護離職者数は決して少なくありません。現場における介護離職者の発生は、労働力減少の状況下では、人手不足の深刻化、さらには経済活動の停滞につながる重要な問題です。

法改正で企業に求められる「仕事と介護の両立支援」の全体像

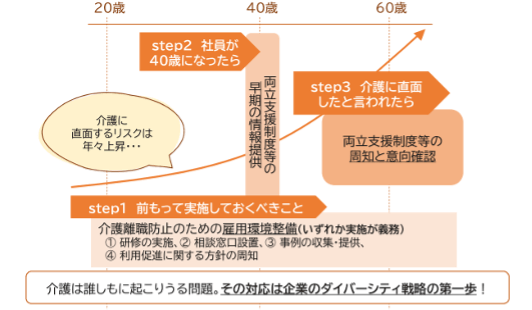

深刻化する介護離職に歯止めをかけるべく、企業にはどのような対策が求められているのでしょうか?法改正対応として、事業主が講じるべき仕事と介護の両立支援には、以下の3つの取り組みがあります。

出典:厚生労働省「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」

出典:厚生労働省「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」

それぞれのステップについて、具体的な内容を確認しましょう。

Step1. 介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備

従業員が介護両立支援制度等の利用の申し出を行いやすくするために、自社の介護両立支援制度等について、以下のうち、いずれかの措置を講じること。

(1)研修の実施

(2)相談窓口の設置

(3)介護両立支援制度等の取得事例の収集・提供

(4)介護両立支援制度等の取得促進に関する方針の周知

Step2. 介護に直面する前の早い段階での介護両立支援制度に関する情報提供

介護に直面する以前、具体的には40歳前後の段階において、従業員に対する介護両立支援制度の内容、申出先、介護休業給付金等に関する情報提供を行うこと。

これにより、従業員が介護両立支援制度等の活用をできないまま介護離職に至ることを防ぐ。

情報提供は、面談(オンライン含む)、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの方法による。

Step3. 介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

介護に直面した旨を申し出た従業員に対し、介護両立支援制度の内容、申出先、介護休業給付金等に関する情報提供を行い、制度等利用の意向確認を個別に行うこと。

情報提供は、面談(オンライン含む)、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの方法によることとするが、FAX及び電子メールによる方法は従業員が希望した場合のみに限られる。

各段階の具体的な対応策を示す「仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」の活用を

厚生労働省が公開した「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」では、経営者や人事担当者等に向けに、企業が仕事と介護の両立支援に取り組む際の具体的な実務対応策等のまとめ、及び、仕事と介護の両立支援に関連する研修を行う際に活用可能なパワーポイント資料が盛り込まれています。こちらを活用することにより、仕事と介護の両立支援に係る会社側の理解を深めること、具体的に対応すべきことが明らかになります。また、支援ツールの資料を用いて研修を行うことで、従業員に対して介護に直面するにあたっての心構え、実際に介護をする側になった際の相談先・活用できる制度の把握、仕事と介護の両立の流れの展望ができるようになります。

介護は誰にでも起こり得るライフイベントであり、期間としても長期化しやすいという特徴があります。企業においては、従業員がいざ介護に直面した際、仕事と介護の両立に前向きに取り組める仕組み作りに目を向けてまいりましょう。

参考:厚生労働省「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」

.pptx-1-1-150x150.jpg)