数ある労使協定の中でも、大半の事業場において締結されているのが「時間外・休日労働に関する協定届(以下「36協定届」)」です。36協定届については、2021年4月より、働き方改革や行政手続きのデジタル化等の取り組みとして、一定の要件下において押印・署名が不要とされています。しかしながら、近年、36協定届の押印・署名廃止ルールに関する誤った取り扱いが問題となっているようです。

目次

協定書未作成の36協定届には、押印・署名が必要

上野労働基準監督署では、有効な36協定がないまま時間外・休日労働を行わせている事業場の増加を受け、監督指導や集団指導を積極化しているとのことです。「有効な36協定がない」事例として多く見受けられるのが「36協定届の押印・署名廃止の誤った取り扱い」で、届出書と協定書を兼ねる場合、協定届に過半数代表の押印または署名が必要となるにもかかわらず、届出書の押印・署名廃止や電子申請の普及に伴い押印をせず、実質的に「協定書なし」となっているケースが目立つようです。

参考:労働新聞「無効な36協定下の違反めだつ 押印廃止が影響し 上野労基署」

いかがでしょうか?「そういえば、協定書を作成していないが、36協定の押印・署名を省略していた!」とお気づきになる現場も多いのではないでしょうか?ここで改めて、36協定届の押印・署名廃止ルールについて復習しておきましょう。

今一度確認!36協定届の正しい押印・署名廃止ルール

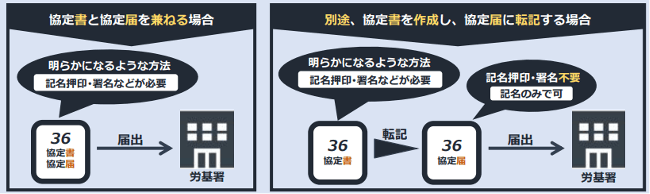

出典:厚生労働省「FAQ」

「押印・署名廃止」が認められるのは、「36協定届とは別に協定書を作成し、労使協定を締結している場合」に限定されます。36協定とは本来、労働者代表と使用者で合意の上で協定書の作成とこれに係る労使協定の締結をし、協定書の内容を36協定届(様式第9号等)に記入して労基署に届け出る流れとなります。ただし、実務上は労基署に届け出る36協定届に押印・署名をすることで、これを協定書と兼ねる取り扱いをするケースがほとんどかと思います。2021年4月の改正労働基準法施行規則には、36協定の押印・署名の廃止が盛り込まれましたが、これはあくまで「行政への届出書類に関わる押印・署名の廃止」が認められたのです。つまり、協定書(労使協定そのもの)への押印・署名は対象外となっています。協定書と協定届を兼ねる形での36協定締結の場合、これまでと変わらず、押印・署名が必要となります。

意図せず、適切な36協定の届出なしで時間外・休日労働をさせていませんか?

このように、労働基準法施行規則の改正後においても、36協定届についてはおそらく大半の事業場で、従来通り押印・署名が必要であると思われます。今一度、貴社の36協定の在り方を見直されてみてください。

番外編:36協定の起算日変更は原則認められません!

今回のテーマとは異なりますが、会社側からしばしばお問い合わせいただく内容に「36協定の起算日変更」があります。36協定は有効期間(多くの場合、1年間)を定めて締結するものですが、様々な都合により、有効期間の起算日を変更したいケースが生じるようです。

結論から申しますと、原則、対象期間の途中で、起算日を変更することはできません。ただし、やむを得ず起算日を変更する場合には、「36協定を再締結し、再締結した36協定を遵守する」とともに「当初の36協定の内容も引き続き遵守する」必要があります。

起算日の変更に際しては、対応を誤ると意図せず時間外労働の上限規制に反する取り扱いとなることがあります。36協定の起算日変更の実務は、労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談ください。併せて、時間外労働の上限規制対応の大原則となる日々の勤怠管理は、HRMOS勤怠(https://www.ieyasu.co/)で徹底して行いましょう。

.pptx-25-150x150.jpg)